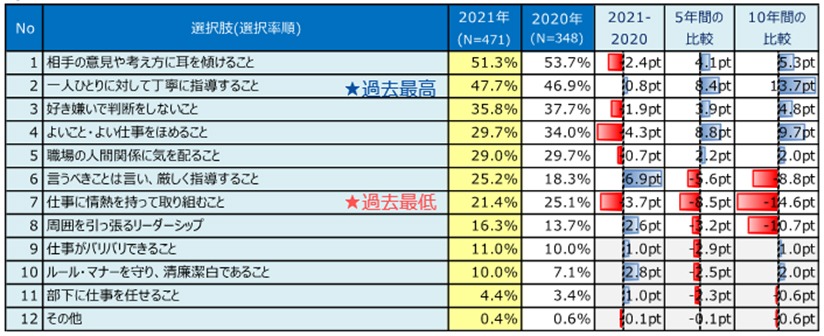

リクルートマネジメントソリューションズが行った「2021年度の新入社員意識調査」の中でも、新入社員が上司に期待することで、最も多かった答えは、何だと思いますか。「相手の意見や考え方に耳を傾けること」だった。

部下は上司に対して「聴いて欲しい」ことを求めているのにもかかわらず、上司は、自分の知見や考えを一方的に伝え、指示を出すこと、つまり「話すことこそが重要」と考えている人が非常に多い。

そこが、大いに問題だ。

しかし、なぜこうも人はペラペラペラペラしゃべりたがるのだろう?話したがるのだろう?

イギリスのある調査によると、人は会話の30~40%、自分の話をしており、ソーシャル上ではその比率がぐんと上がり、80%が自分のことを話しているそうだ。

「自分のことを話すとき、それが会話であろうと、ソーシャルメディア上であろうと、人はお金や食べ物、セックスと同じような快楽を感じる」。ハーバード大学の神経学者が、こんな驚きの調査を発表している。

約200人の脳を調べたところ、被験者が自分のことを話しているとき、「脳のある領域」の動きが活発化するのが確認された。この領域は「快楽ホルモン」と呼ばれ、食事やセックス、お金などの報酬やドラッグによって分泌される「ドーパミン放出」に関係があるとされる箇所だったそうだ。

そりゃ、無自覚だったら ペラペラペラペラしゃべりたいのも分らんでもないが、、

裏返せば、人間はそのように出来ているのであれば、誰かが自分に関心をもって、一生懸命、自分の話を聞いてくれることを不快に思う人はほとんどいないだろう。

つまり、「話を聞いてあげること」は、「相手に快感を抱かせる」✕「相手のことをよく知る」✕「相手に気に入られる」という一石三鳥のソリューションということだ。

お金も時間もかからず、お互いハッピーになれること。

耳の穴かっぽじって、ダンボのように相手の話しを聞いてみよう。

「話す」ことより、話したいという欲求を「放す」こと。

これも、ウェルビーイング!

コメント

うちの日めくりカレンダーに、「言葉を節約する」とありましたね。共感です。